○茨城県南水道企業団行政不服審査事務取扱要綱

令和6年8月15日

企業団訓令第9号

第1章 総則

(趣旨)

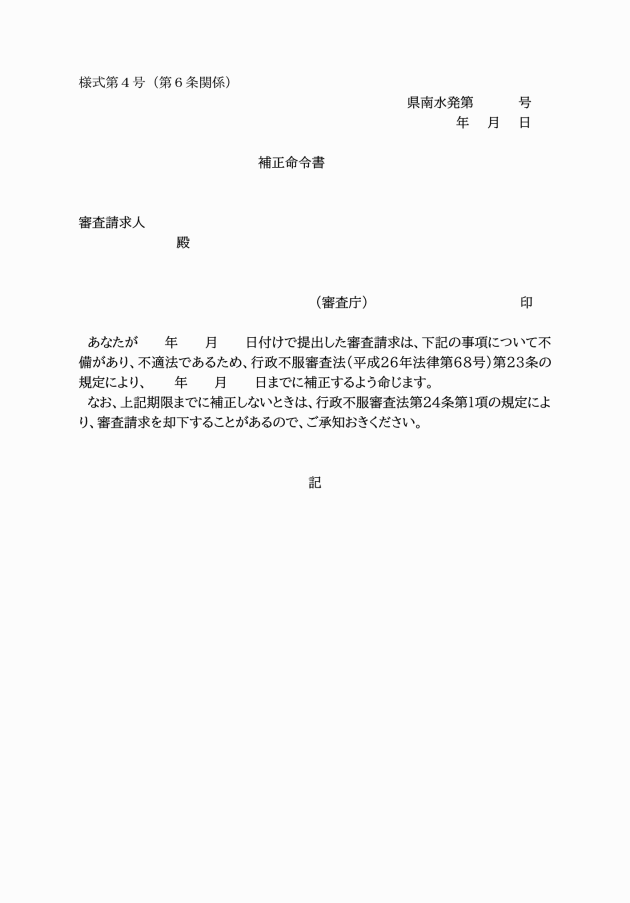

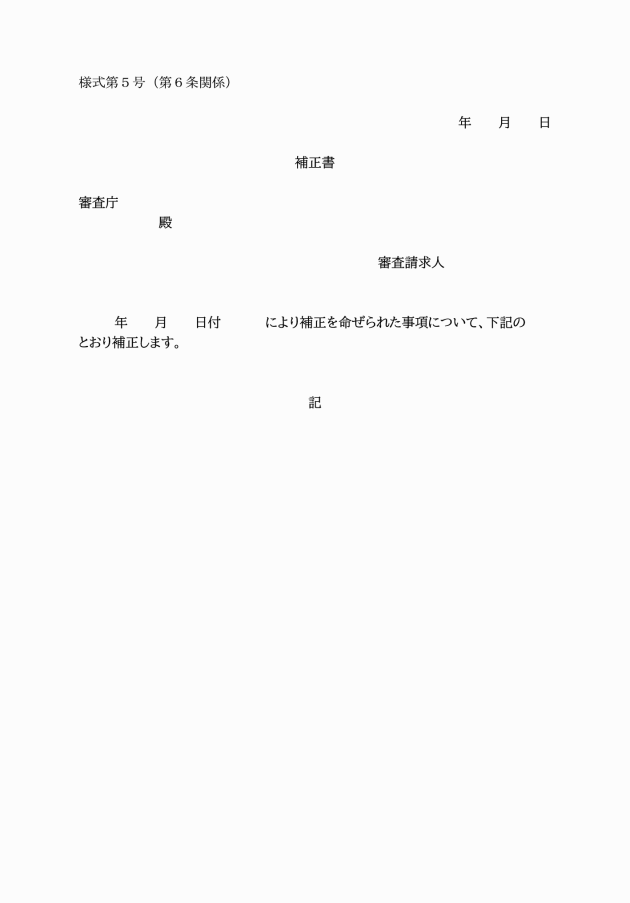

第1条 この要綱は、企業長の処分又は不作為に対して、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、企業長に対して行われる審査請求の審査に係る事務処理の取扱いについて、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 処分 茨城県南水道企業団における行政上の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

(2) 不作為 法令等に基づき処分についての申請をし、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、当該申請に対する処分がされないことをいう。

(3) 法令等 法律及び法律に基づく命令(訓令を含む。以下「法律等」という。)並びに条例等をいう。

(4) 条例等 条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)をいう。

第2章 審査請求の受付等

(事務処理)

第3条 審査請求に係る事務は、総務課において処理するものとする。

(審査請求書等の提出)

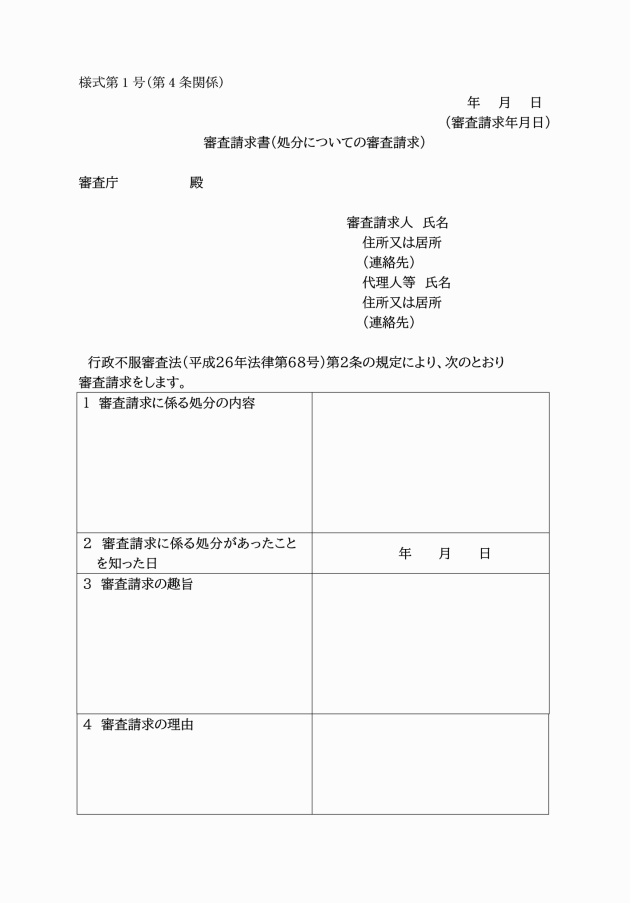

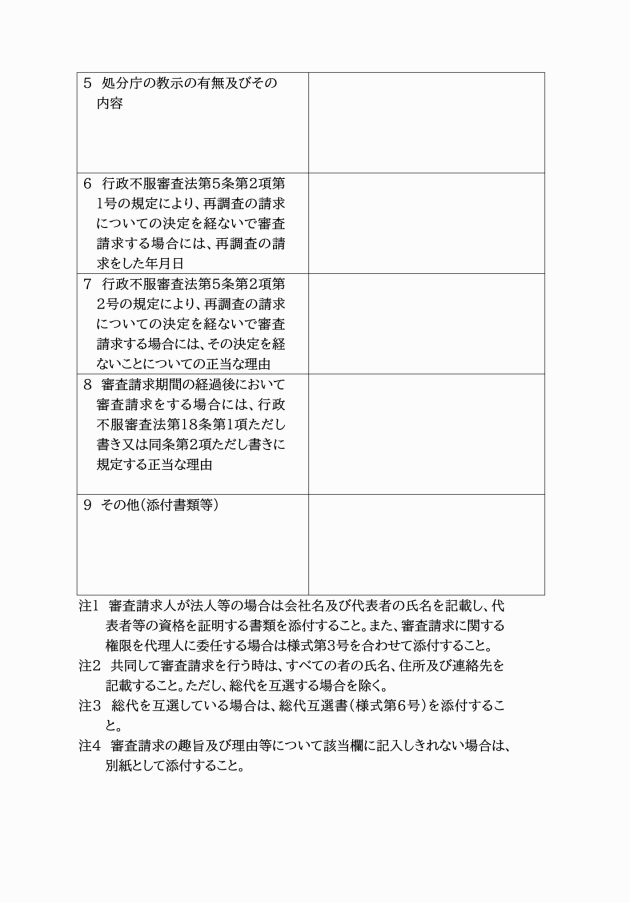

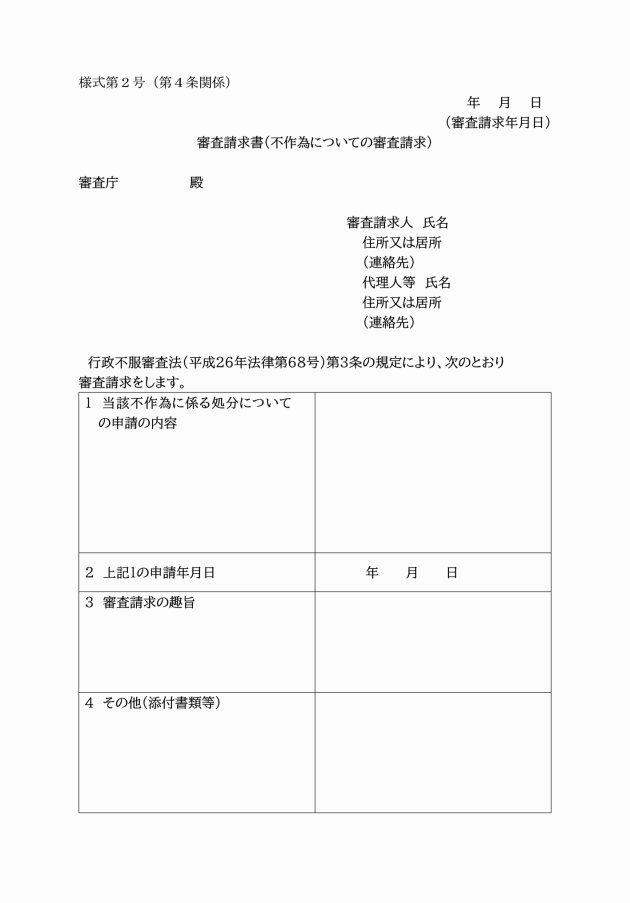

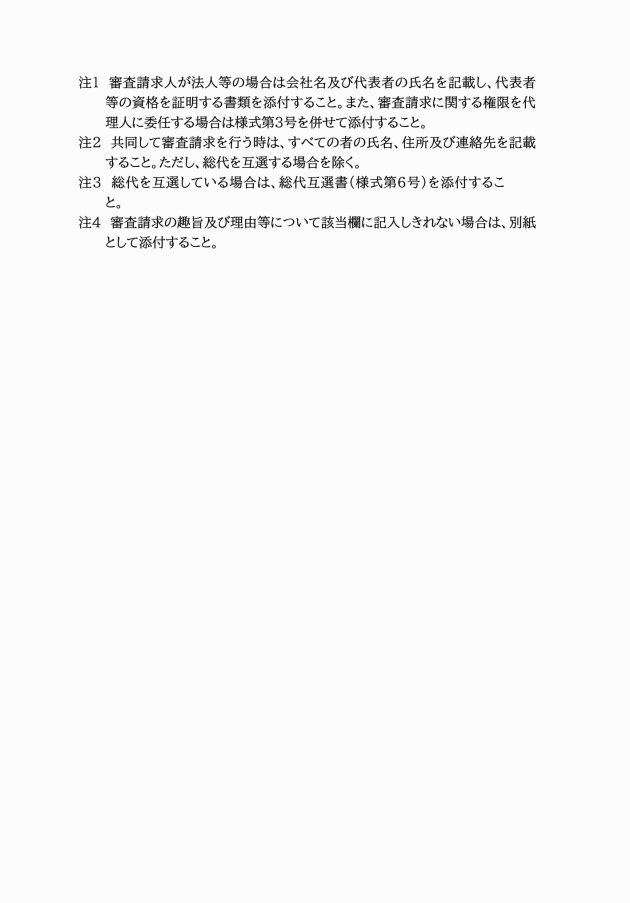

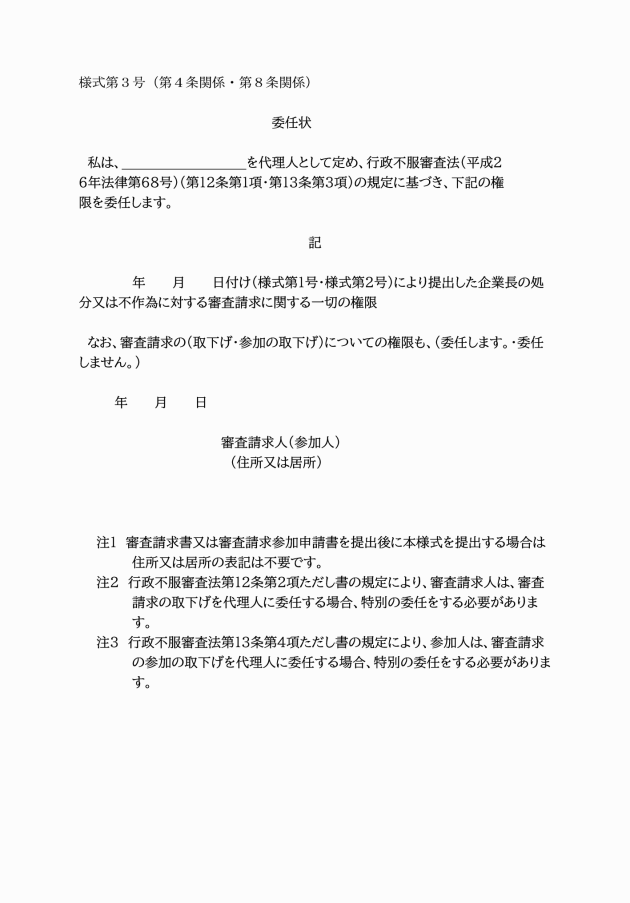

第4条 審査請求は、次条及び法令等の規定に基づく口頭による審査請求を除き、審査請求人の審査請求書の提出により行うものとする。

(1) 処分についての審査請求 審査請求書(処分についての審査請求)(様式第1号)

(2) 不作為についての審査請求 審査請求書(不作為についての審査請求)(様式第2号)

(口頭による審査請求)

第5条 口頭での審査請求があった場合は、当該審査請求に係る処分を行った事務事業を所管する課はその陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて、誤りのないことを確認し、陳述人に署名させなければならない。

(代表者)

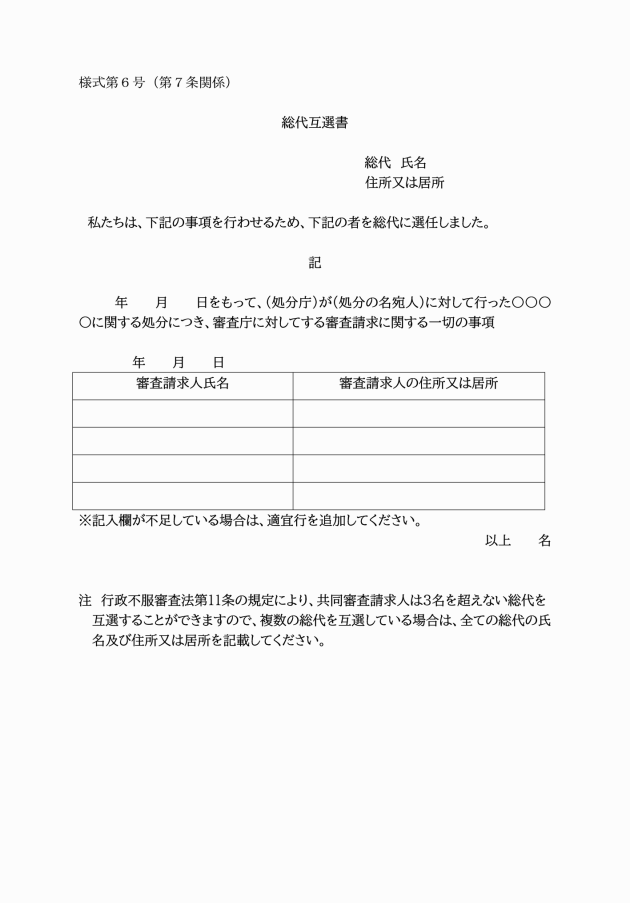

第7条 多数人が共同して審査請求をしようとする場合においては、代表者を互選することができる。

3 第1項に規定する場合において、代表者が互選されないときは、審理員は、代表者の互選を命ずることができる。

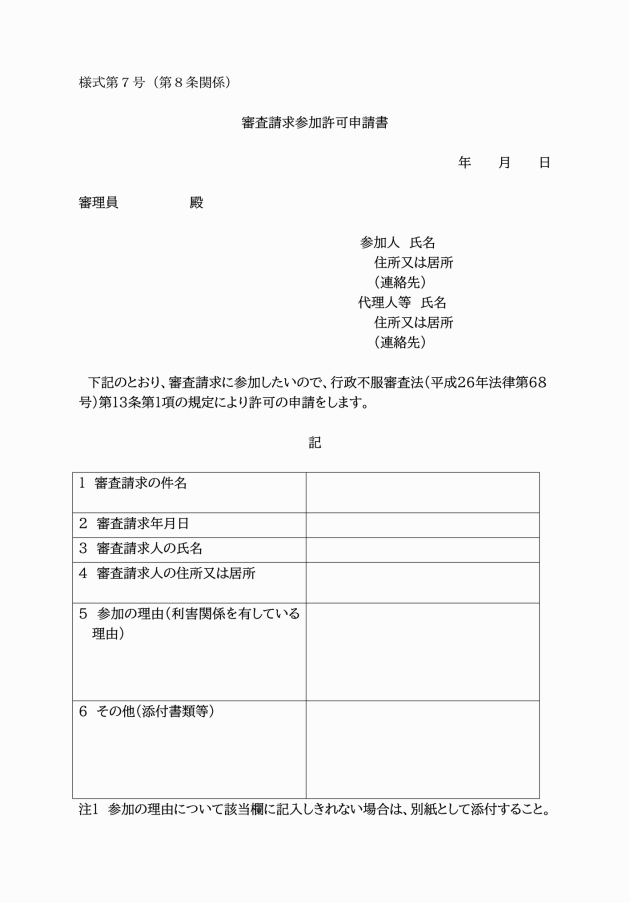

(参加人)

第8条 利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為につき利害関係を有すると認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。

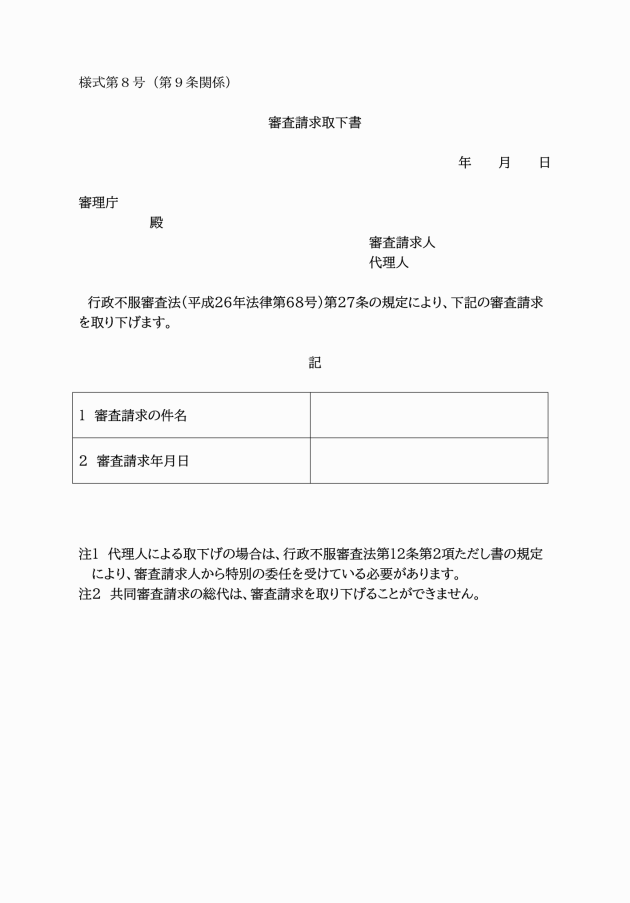

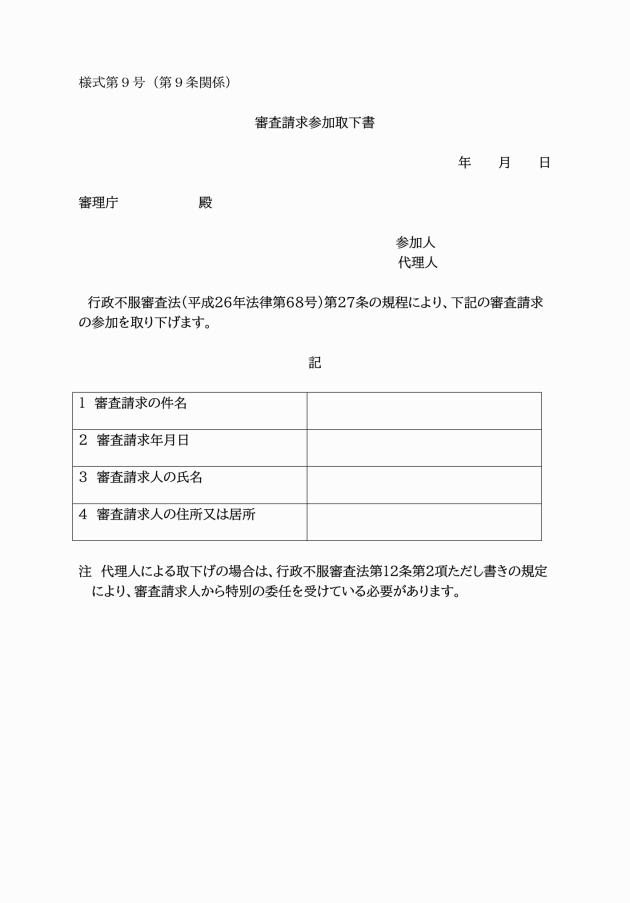

(審査請求等の取下げ)

第9条 審査請求人、参加人又はこれらの代理人は、第24条の規定に基づく裁決があるまでは、いつでも審査請求又は審査請求への参加を取り下げることができる。

(1) 審査請求人又はその代理人(審査請求の取下げについて特別の委任を受けている場合に限る。)が審査請求を取り下げる場合 審査請求取下書(様式第8号)

(2) 参加人又はその代理人(審査請求への参加の取下げについて特別の委任を受けている場合に限る。)が審査請求への参加を取り下げる場合 審査請求参加取下書(様式第9号)

第3章 審理手続等

第1節 審理手続

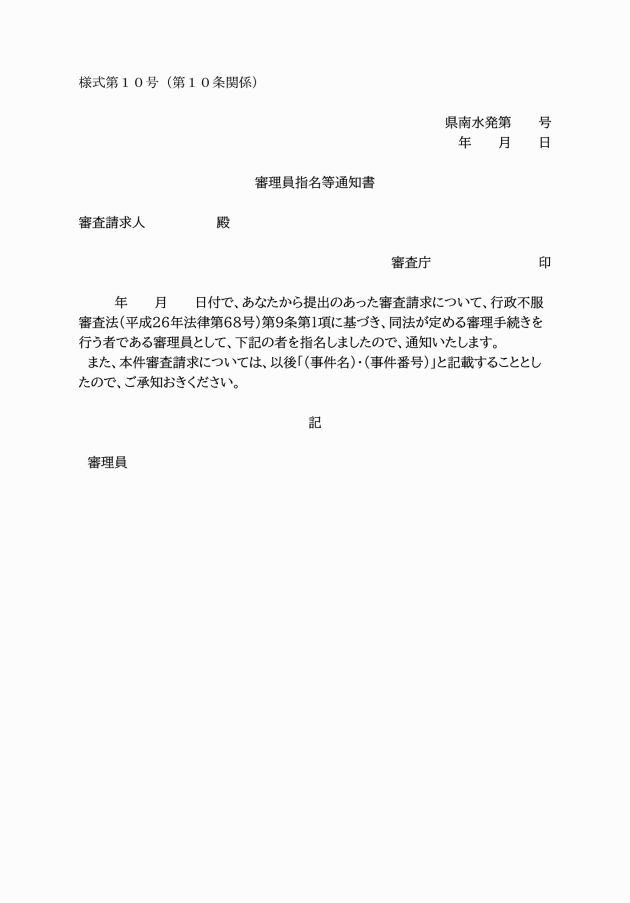

(審理員の指名)

第10条 審査庁は、審査請求を受け付けたときは、第20条第2項に規定する名簿に記載されている者のうちからこの節に規定する審理手続を行う者を指名し、その者に審査請求書の写しを送付する。

(1) 審査請求人に審理員の指名を通知する場合 審理員指名等通知書(様式第10号)

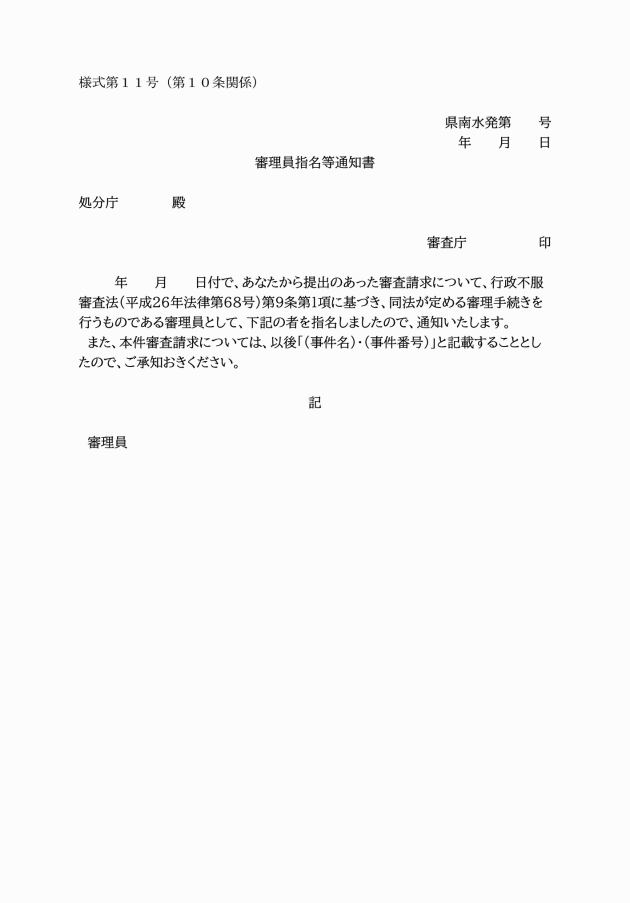

(2) 処分庁に審理員の指名を通知する場合 審理員指名等通知書(様式第11号)

3 審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書の写しを処分庁に送付しなければならない。ただし、処分庁が審査庁である場合は、この限りでない。

(審理手続の計画的進行)

第11条 審査請求人、参加人及び処分庁(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。

(手続の併合又は分離)

第12条 審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。

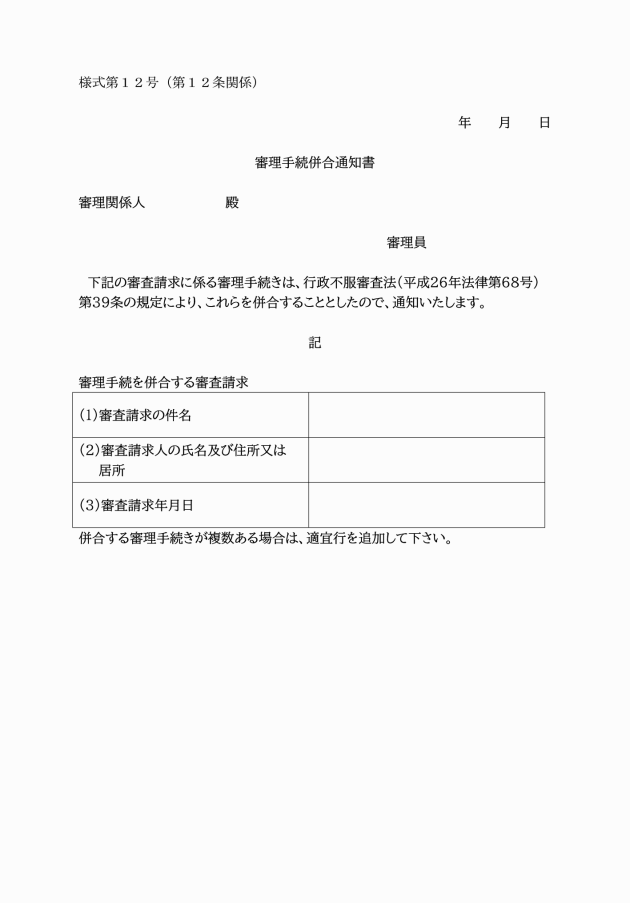

(1) 審理手続を併合したとき 審理手続併合通知書(様式第12号)

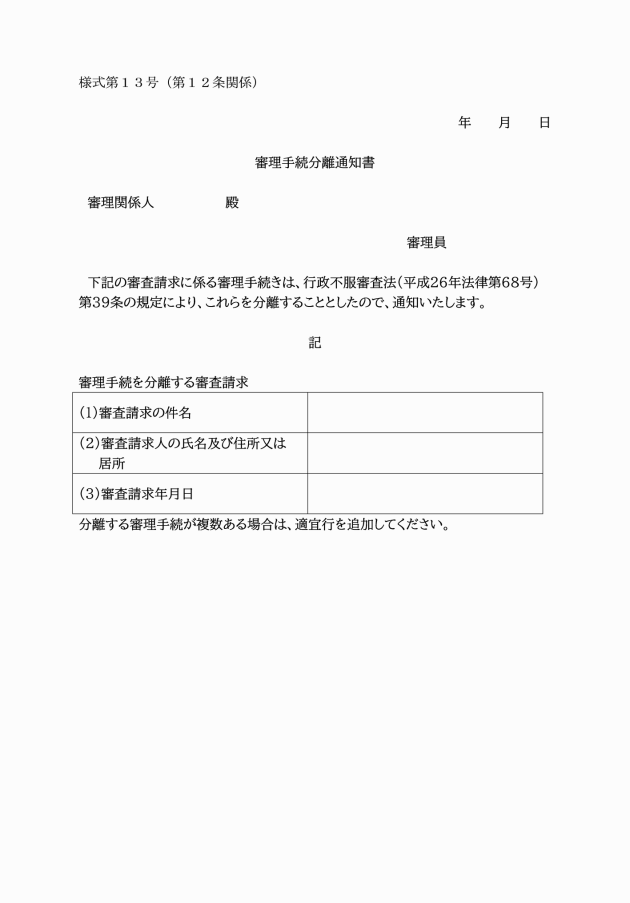

(2) 審理手続を分離したとき 審理手続分離通知書(様式第13号)

(弁明書の提出)

第13条 審理員は、第10条第3項の規定に基づく審査請求書の写しの送付と併せて、相当の期間を定め、弁明書の提出を求めるものとする。

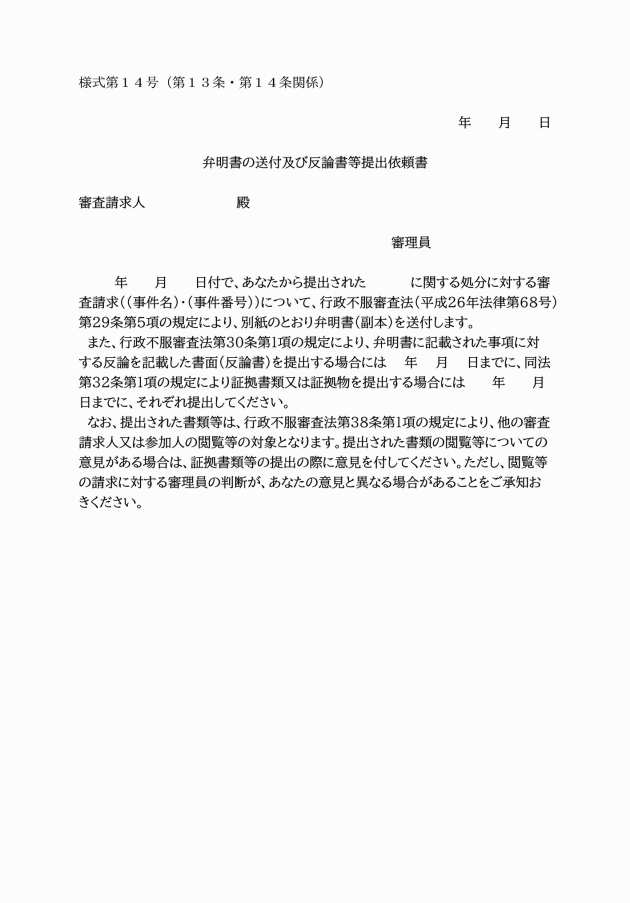

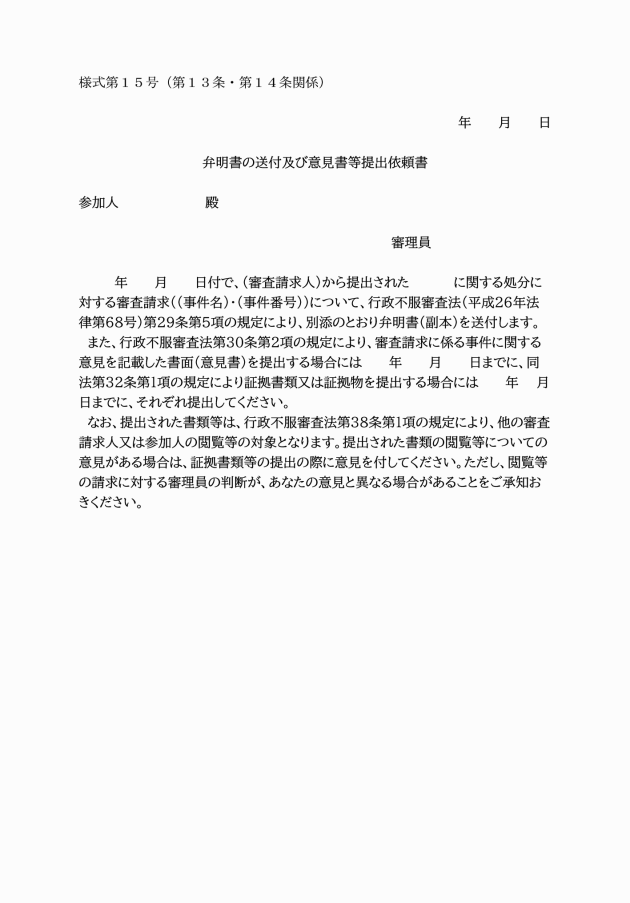

(1) 審査請求人に弁明書を送付する場合 弁明書の送付及び反論書等提出依頼書(様式第14号)

(2) 参加人に弁明書を送付する場合 弁明書の送付及び意見書等提出依頼書(様式第15号)

(反論書等の提出)

第14条 審査請求人は、前条第2項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 参加人は、審査請求に係る事案に関する意見を記載した書面(第23条第3項を除き、以下「意見書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

3 審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁に、それぞれ送付しなければならない。

(口頭意見陳述)

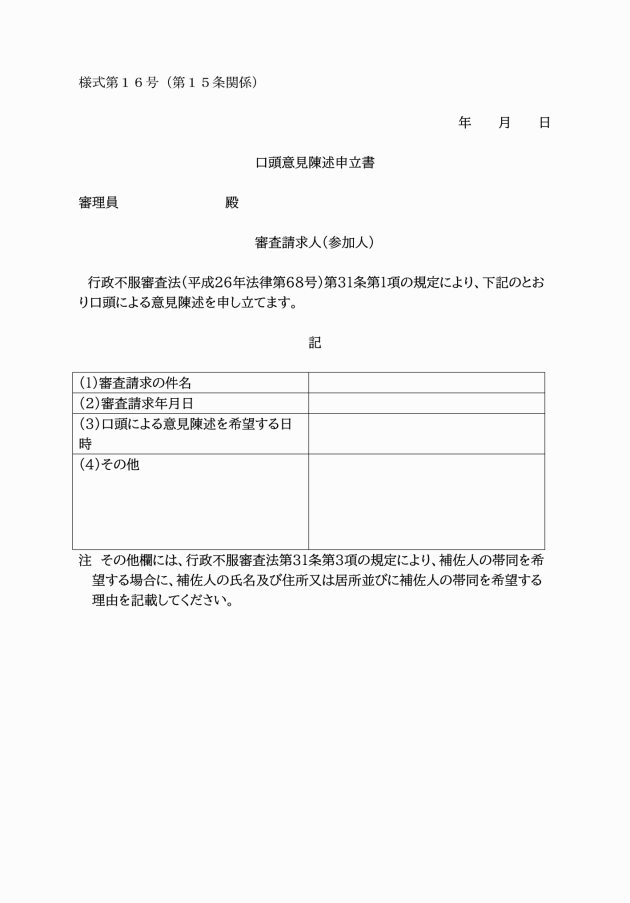

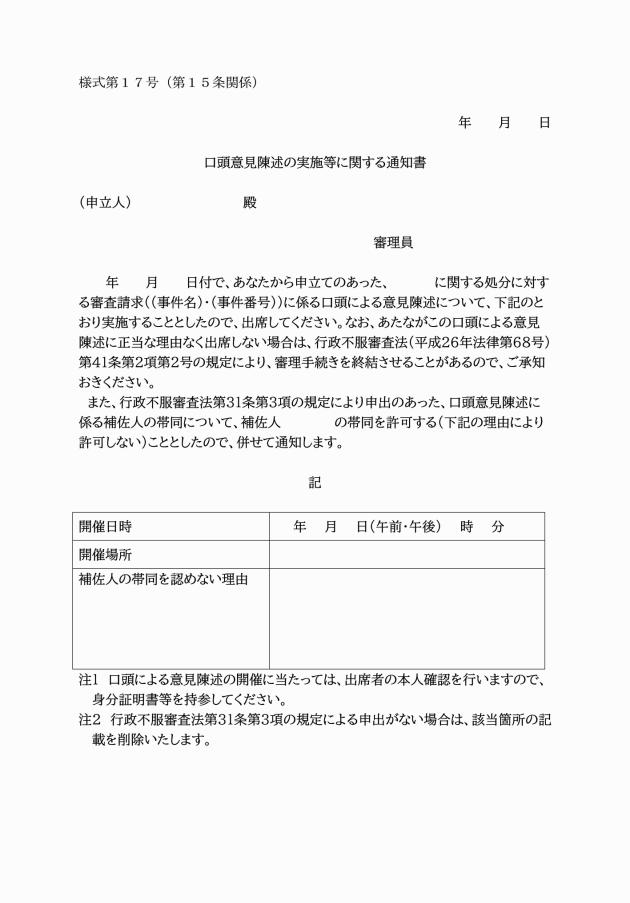

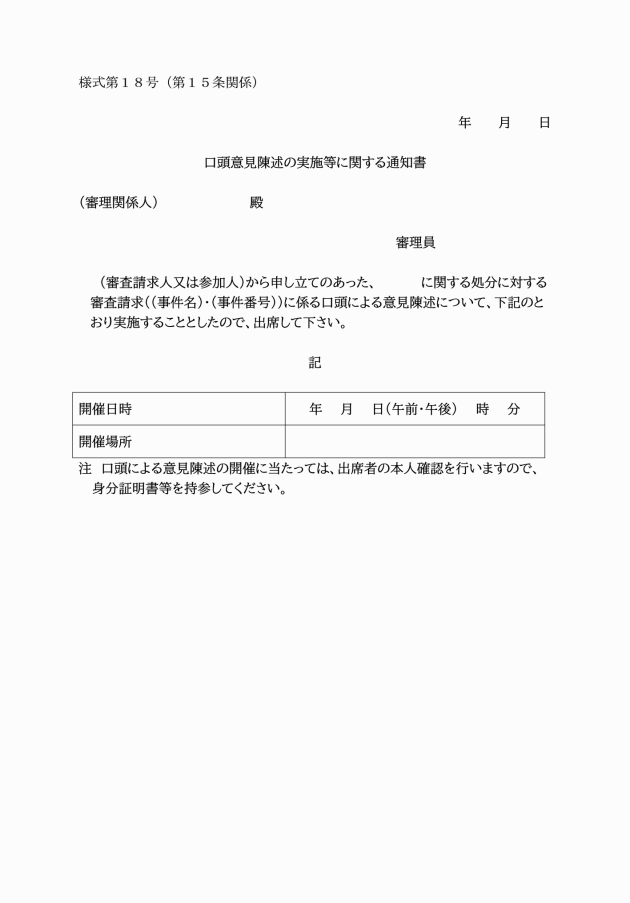

第15条 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第19条第2項第2号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事案に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事由により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

(1) 口頭意見陳述の申立人に通知する場合 口頭意見陳述の実施等に関する通知書(様式第17号)

4 口頭意見陳述において、審理員は、申立人の陳述が事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事案に関し、処分庁に対して、質問を発することができる。

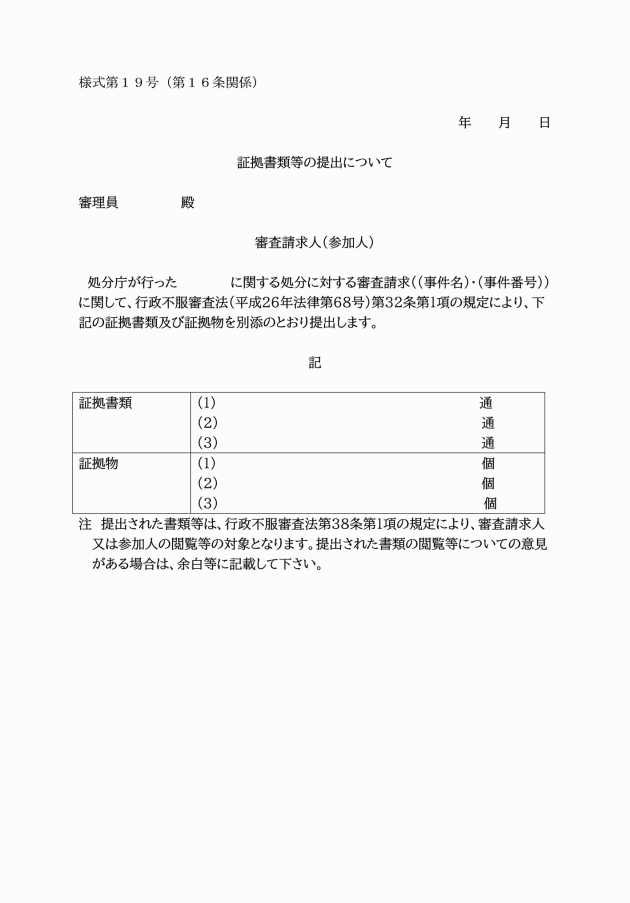

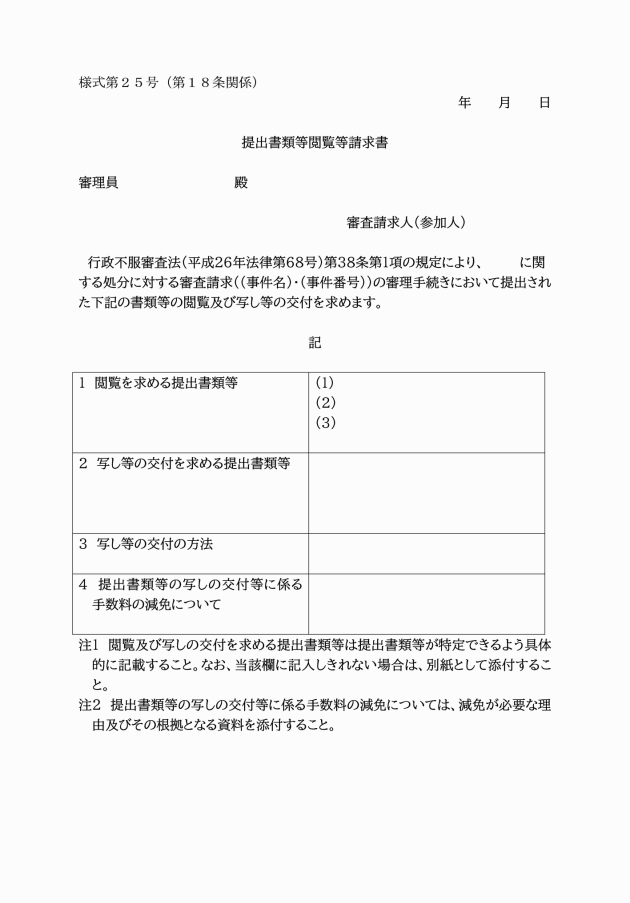

(証拠書類等の提出)

第16条 審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。この場合において、審査請求人又は参加人は、証拠書類等の提出について(様式第19号)を当該証拠書類又は証拠物と併せて提出するものとする。

2 処分庁は、当該処分等の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。

3 前2項の場合において、審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

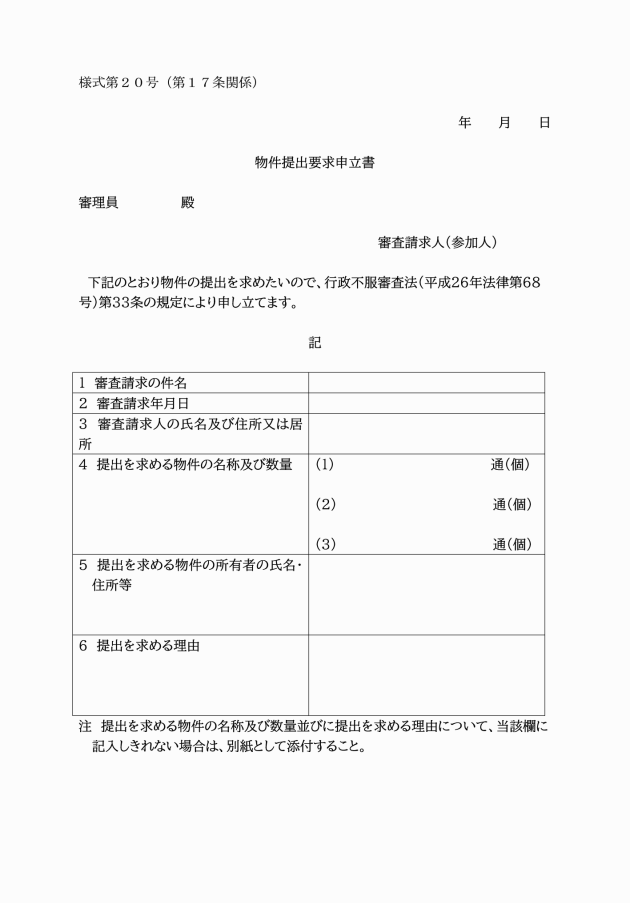

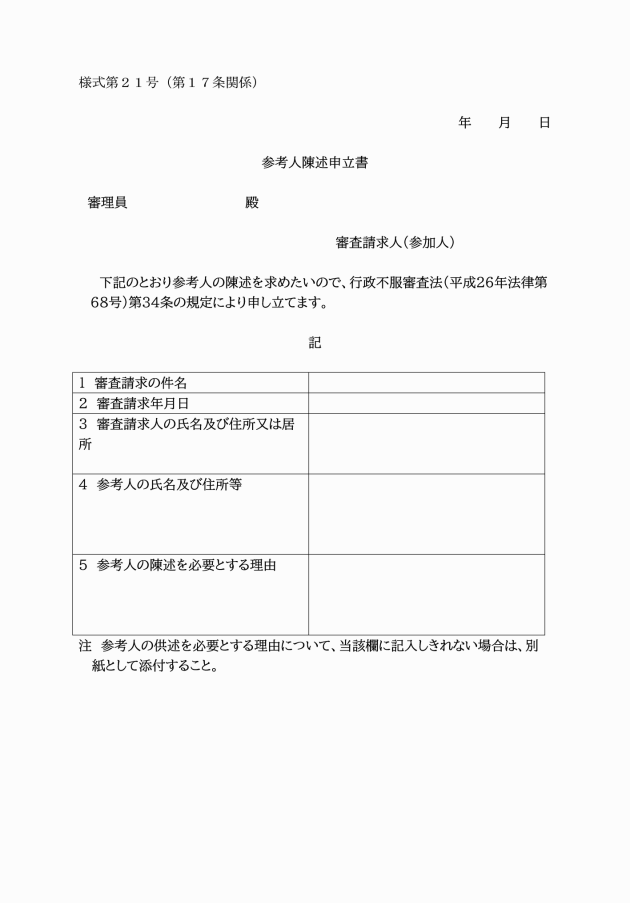

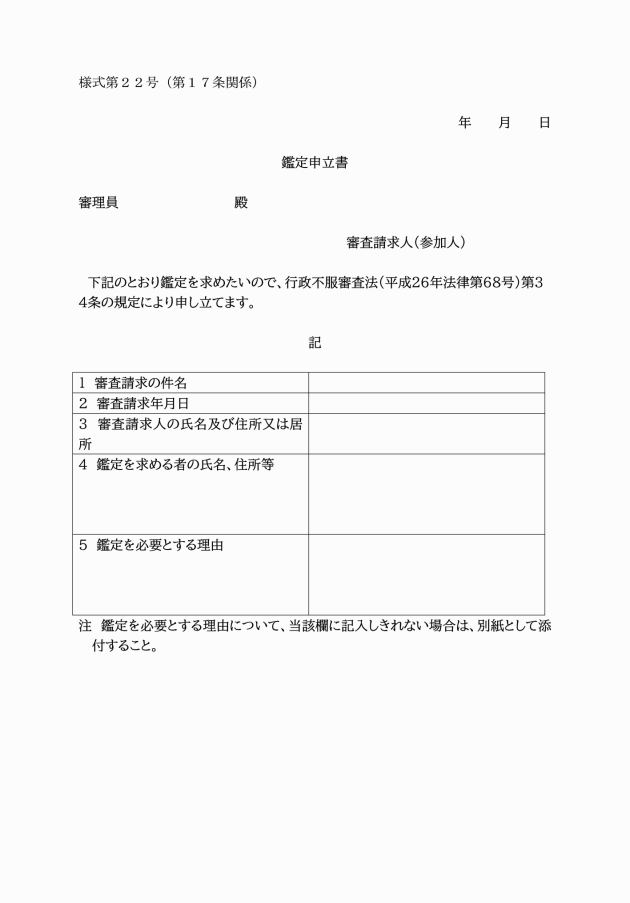

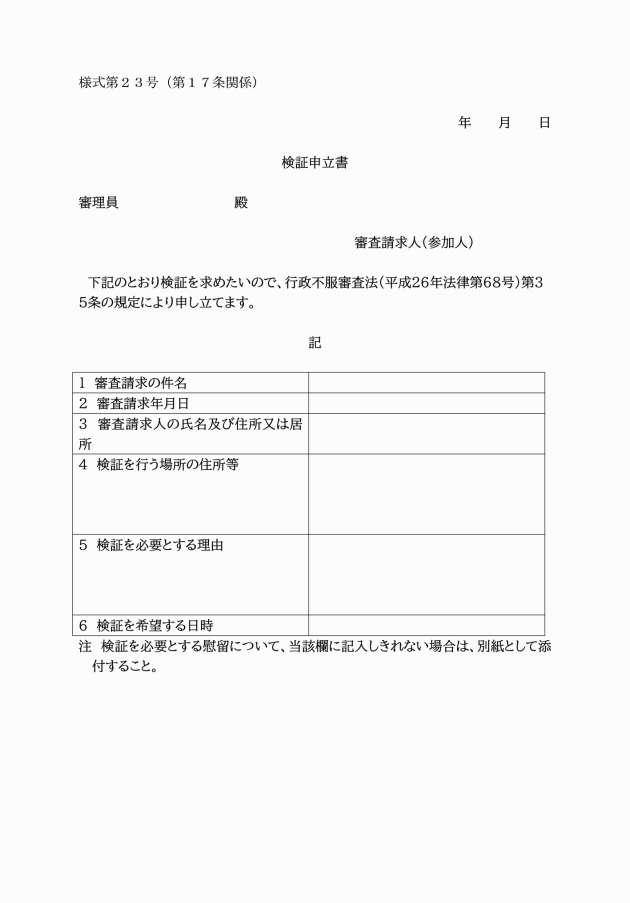

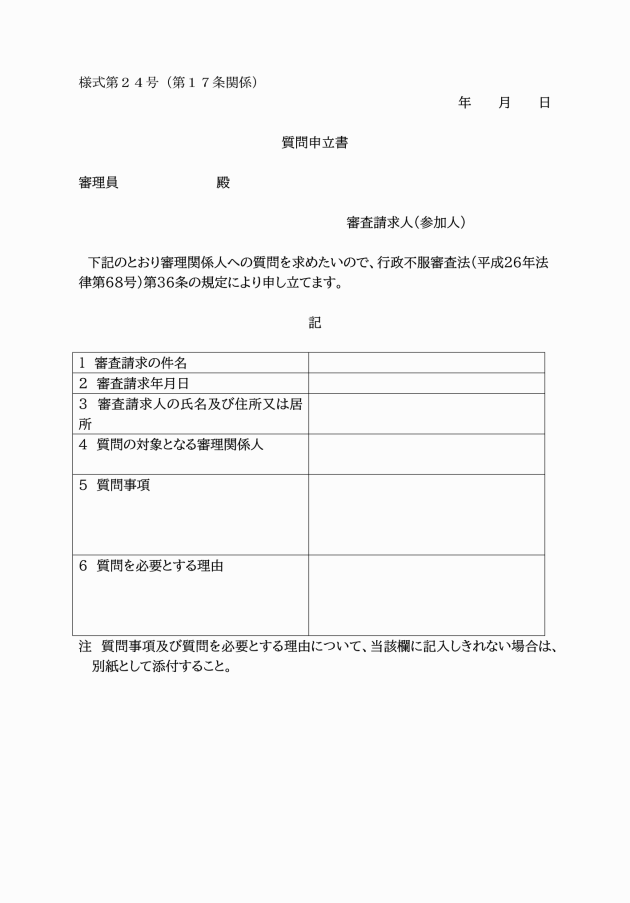

(物件等の提出要求等)

第17条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる物件等の提出を要求することができる。

(1) 書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めること。

(2) 適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めること。

(3) 必要な場所につき、検証をすること。

(4) 審査請求に係る事案に関し、審理関係人に質問すること。

3 第1項の規定による審理員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

2 審理員は、前項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

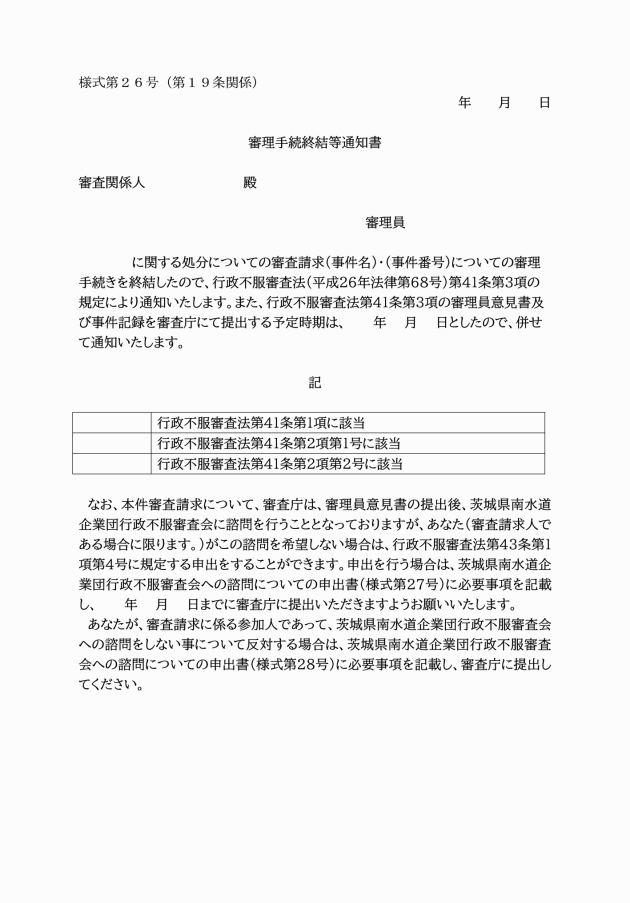

(審理手続の終結)

第19条 審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。

ア 第13条第1項 弁明書

イ 第14条第1項 反論書

ウ 第14条第2項 意見書

エ 第16条第3項 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件

オ 第17条第1項第1号 書類その他の物件

(2) 申立人が、正当な理由なく、口頭意見陳述に出頭しないとき。

4 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき決定に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。

5 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事案記録とともに、審査庁に提出しなければならない。

第2節 審理員

(審理員)

第20条 審理員となるべき者(以下「審理員候補者」という。)は、茨城県南水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年企業団規則第2号)別表第1中5級以上の職務にある者で、企業長が審理員候補者として指名する職員とする。

2 審査庁が審理員候補者のうちから第10条第1項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

(1) 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に不作為に関与し、若しくは関与することとなる者

(2) 審査請求人

(3) 審査請求人の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(4) 前号に掲げる者であった者

(5) 審査請求人の代理人又は後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人若しくは補助監督人

(6) 利害関係人

(審理員の職務)

第21条 審理員は、その良心に従い、独立して、前節に規定する事務の全てを行う。

2 審理員は、その管理に属する職員に事務の補助を、他の審理員候補者に審理の補助を求めることができる。この場合において、補助を求められた者は、審理員に協力しなければならない。ただし、審理員の判断につき、合議によることができるものと解してはならない。

3 審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。

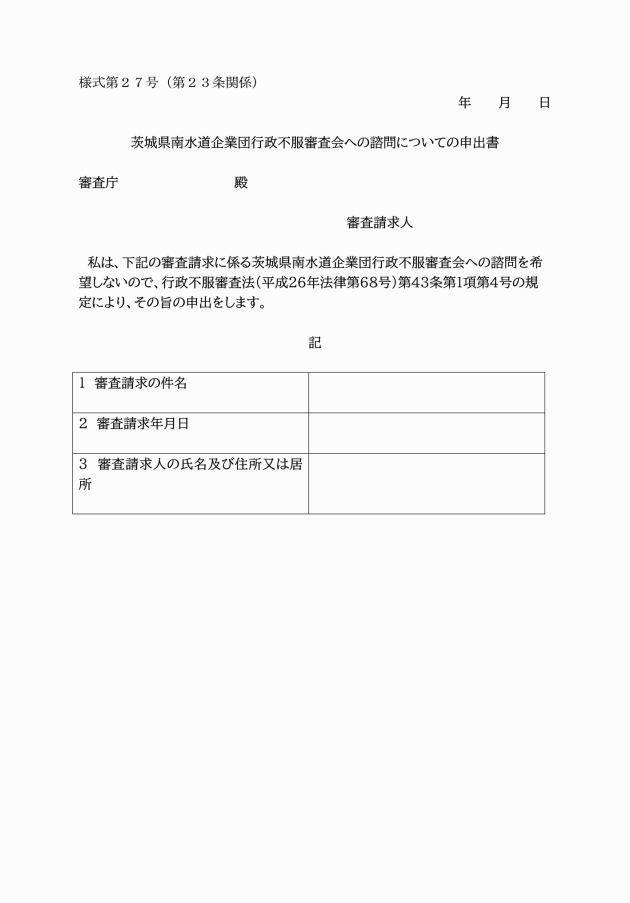

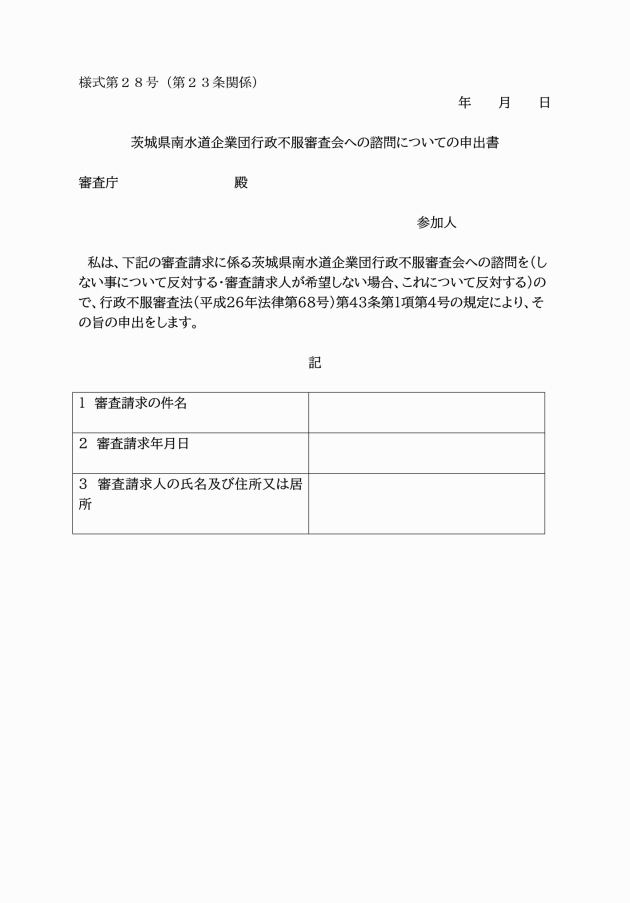

第4章 茨城県南水道企業団行政不服審査会への諮問

(茨城県南水道企業団行政不服審査会への諮問)

第23条 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、茨城県南水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 議会の議決又は審議会等(地方自治法第138条の4第3項に規定する機関をいう。以下同じ。)の議を経て当該行為等が行われた場合

(2) 議会の議決又は審議会等の議を経て決定をしようする場合(第4項の規定による場合を含む。)

(4) 審査請求が、審査会によって、水道使用者の権利利益及び企業団の適正な運営に対する影響の程度その他当該事案の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合

(5) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(6) 審査請求の全部を認容しようとする場合(当該審査請求の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合又は口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、審理員意見書及び事案記録の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした審査庁は、審理関係人(処分庁が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人)に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。

4 審査請求の認容に伴い、一定の行為が必要となる場合において、当該行為をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、議会の議決若しくは審議会等の議を経ること又は関係行政機関との協議の実施その他の手続をとることができる。

第5章 裁決

2 審査庁は、審査会の答申(前条第1項第2号に規定する議決又は議を経たときは、当該議決又は議)を尊重して裁決をしなければならない。

(審査請求の認容)

第25条 審査請求に係る行為が適正でない場合は、審査庁は、決定で、当該行為の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該行為を変更することはできない。

2 審査請求に係る不作為が適正でない場合には、審査庁は、決定で、その旨を宣言する。

(1) 処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し、当該行為をすることを求めること(当該審査請求が不服申立てである場合にあっては、当該行為庁に対し、当該行為をすべき旨を命ずること)。

(2) 処分庁である審査庁 当該行為をすること。

4 第1項の場合において、審査請求を行ったことを理由として審査請求人の不利益に当該行為を変更してはならない。

(審査請求の却下又は棄却)

第26条 審査請求が審査請求期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、決定で、当該審査請求を却下する。

2 審査請求に係る行為等が適正であり、是正の必要性が認められない場合には、審査庁は、決定で、当該審査請求を棄却する。

3 審査請求に係る行為等が適正ではないが、これを是正することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、行為等を是正することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、決定で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、決定で当該行為等が適正でないことを宣言しなければならない。

(裁決の方式)

第27条 裁決は、次に掲げる事項を記載した裁決書により行わなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審理関係人の主張の要旨

(4) 理由(第1号の主文が審査会の答申書若しくは議会の議決若しくは審議会等の議又は審理員意見書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)

3 審査庁は、裁決をしたときは、裁決書の謄本を審理関係人(審査庁である処分庁を除く。)に送付しなければならない。

(裁決の拘束力)

第28条 審査請求の認容に当たり、一定の行為が必要となるときは、当該行為を所管する企業団の機関は、裁決の趣旨に従い、当該行為をしなければならない。

2 公表された行為等が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該行為等が取り消され、又は変更された旨を公表しなければならない。

3 行為等の相手方以外の者に通知された行為等が決定で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該行為等が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。

(証拠書類等の返還)

第29条 審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、第16条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第17条第1項第1号の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

第6章 雑則

(雑則)

第31条 この訓令に定めるものほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

付則

この訓令は、公布の日から施行する。